De acuerdo con la Historia del Arte, el “Modernismo”

alude a un movimiento artístico, cultural y arquitectónico que se desarrolló

entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fundamentalmente por

Europa.

Así,

en Francia y en Bélgica se le conocía como “Art Nouveau”, en Alemania “Jugendstil”,

en Italia “Liberty” y en España “Modernismo”. La clave era su rotura de estilos

con respecto a lo decimonónico.

En

nuestro país no se entendería este movimiento sin la figura de Antonio Gaudí,

si bien en mi libro “Descifrando a

Antonio Gaudí” (2024) muestro cómo al contrario de lo que se viene sosteniendo,

este arquitecto bebió muchísimo del simbolismo y arquitectura románica y gótica

de España.

En

esencia, el Modernismo español se caracteriza por el empleo de elementos

decorativos de la naturaleza (flores, hojas, pequeños vertebrados, etc) y

materiales (hierro, cristal, cerámica,…) que intenten replicar las líneas

orgánicas de plantas y macizos rocosos.

Galería

comercial y residencial cubierta modernista, con aportes neobarrocos.

Izquierda, Pasaje del ciclón en Zaragoza (plaza del Pilar, nº10, 1883, por

Fernando de Yarza). Centro, Pasaje Gutiérrez de Valladolid (1886, por Jerónimo

Ortiz de Urbina). Derecha, Pasaje de Lodares, en Albacete (calle Mayor con

calle Tinte, 1925, del valenciano Buenaventura Ferrando Castells).

La

sombra de Gaudí es tan enorme (aunque resulta algo vergonzoso que los

republicanos que quemaron gran parte de los documentos y maquetas del

arquitecto, y no llegaron a profanar sus restos por la intervención de un

muchacho al que Gaudí ayudó –remito a mi libro citado para no extenderme en la

historia-, ahora lo usen como elemento separatista y quiten su “o” final del

nombre cuando él nunca lo hizo, entre otros “detalles” que narro) que ha llegado a

eclipsar a otros autores modernistas patrios, como los catalanes Domènech i

Montaner, o los alicantinos Vicente Pascual o Timoteo Briet Montaud, por citar

algunos de ellos.

Efectivamente,

por el empuje comercial de la provincia de Alicante a principios de siglo,

encontramos elementos modernistas muy tempranos, entre 1900 y 1920

aproximadamente, en el detalle de los adornos ornamentales de las fachadas de

edificios importantes. Ejemplos de ello es la Delegación del Gobierno, en

Alicante ciudad, edificio conocido popularmente como la “Casa de las Brujas”,

que presenta una mezcla de estilos, con detalles modernistas; o la Casa

Carbonell, con una curiosa combinación de estilos neobarroco y modernista. El

Edificio del Cine Ideal fue una obra destacada de este movimiento artístico, si

bien las distintas reformas sufridas lo han desvirtuado en parte.

La

población de Alcoy/Alcoi tuvo tanta predilección por el Modernismo que aún hoy

pueden verse bellos ejemplos en sus calles, aparte de la Feria Modernista anual

que se celebra cada año.

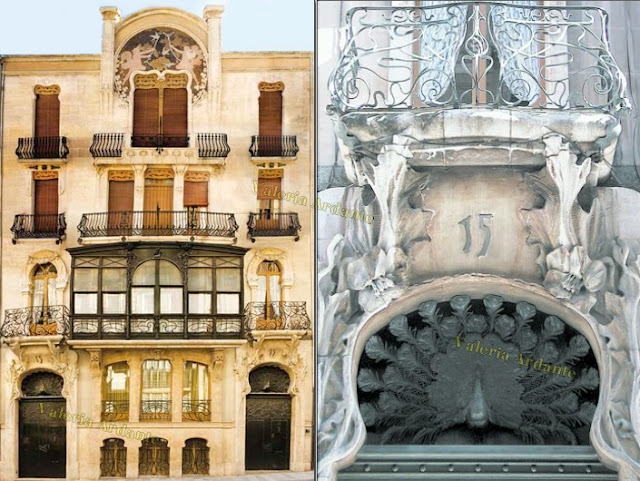

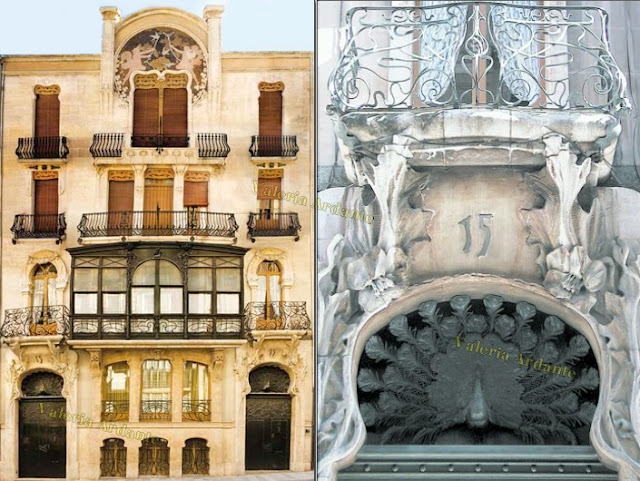

Detalle de

la fachada del Palacio modernista de Alcoy (Alicante) conocido como “La Casa

del Pavo” por los preciosos pavos reales que, de forja, coronan sendas entradas

principales del edificio, en la calle Sant Nicolau, 15. Construida en 1908 por

el arquitecto Vicente Pascual Pastor.

Más

hacia la costa y todavía en la provincia de Alicante, encontramos otros

ejemplos de este estilo en la población de Novelda.

Izquierda: escalera

interior de la Casa d’Escaló (1906-1908), en Alcoy. Centro: escalera interior de la Casa

del Pavo (1907-1908), Alcoy. Derecha: escalera interior del Museo Arqueológico

(restaurada en 1985-1990), antiguo Ayuntamiento de Alcoy, construido en dos

fases: un ala de estilo gótico valenciano del siglo XIV-XV y otra renacentista

(1572-1584) y balcones barrocos.

Conforme se llega a Novelda

(España), destaca la silueta recortada en el horizonte de El santuario de Santa

María Magdalena, ubicado en las afueras del pueblo, junto a las ruinas del

castillo, mirando hacia el río Vinalopó.

Fue realizado por un discípulo

de Antonio Gaudí, en su pueblo natal, D. José Sala Sala, en homenaje a su

maestro y bastante patente en cada centímetro del templo, con los detalles y

motivos decorativos propios de Gaudí, elaborados -también como hiciera el

catalán- con materiales del lugar (fundamentalmente guijarros del río que

discurre a sus pies).

La obra, iniciada en 1918, tras

tres fases constructivas y la Guerra Civil española, finalizó en 1946. Destaca

el órgano de mármol de la iglesia, el mayor de todo el mundo (40 toneladas de

mármol), construido enteramente en dicha roca metamórfica calcárea y sufragado

por donaciones.

A ambos lados de la fachada se

encuentran sendas torres de 26 metros de altura, coronadas por cruces. El

interior -una nave rectangular con ábside dónde se ubica el camarín de María

Magdalena, patrona de Novelda, y dos salas más pequeñas, una a cada lado de la

nave principal- se hace pequeño tras recorrer la vistosa fachada y muros del

edificio pero sin duda merece la visita, dado que no deja indiferente a nadie.

Se dice que el ingeniero textil

Sala quiso dotar a su obra de forma de cántaro, por el pasaje bíblico del

ungüento para los pies de Jesús que le dio la santa.

Se dice que

la intención del arquitecto fue darle al edificio forma de lacrimal o pequeño

recipiente de perfumes. Lo cierto es que visto desde el aire, ciertamente lo

recuerda.

Junto al santuario perviven las

ruinas del castillo de la Mola, del siglo XII y elaboración almohade. Se alza

sobre las ruinas de otro anterior romano que seguramente se asiente sobre un

castro más antiguo, íbero. Esta fortaleza medieval posee a su vez otra

peculiaridad: "la torre (del homenaje) de las tres esquinas", algo único en Europa.

El castillo

de Novelda, con su torre del homenaje de planta triangular.

Y

es que todo el valle del río Vinalopó es rico en yacimientos arqueológicos

milenarios. No lejos de aquí se localiza otro pueblo de importante pasado,

Montforte del Cid, donde se encontraron los primeros toros íberos de esta

cultura, cuando todavía apenas se sabía mucho de ésta. Enlazando con el tema

del modernismo, se cuenta que precisamente estos toros inspiraron al artista

malagueño Pablo Ruíz Picasso para hacer sus esculturas de estos animales, y sus

pinturas cubistas del astado.

En

uno de las montañas que rodean a dicha localidad de Montforte, se alza el santuario

troglodita de San Pascual Bailón, en Orito, así llamado porque se dice que este

santo aragonés que vino a habitar en una cueva con manantial y llevar una vida

eremítica por estos lares, solía bailar al entrar en sus trances místicos allá

por el siglo XVI o XVII. Confieso que siempre que oigo ésto no puedo evitar

pensar en los sufíes derviches…

Pero

regresando de nuevo a Novelda y para finalizar nuestra incursión modernista, no

podemos dejar de mencionar la Casa-Museo Modernista de Novelda, en la calle

Major (mayor), nº 24. Su arquitecto fue Pedro Cerdán Martínez y su año de

construcción, 1903, siendo por tanto su obra anterior a la de Gaudí.

Detalle de la escalera de la Casa-Museo

Modernista de Novelda, 1903.

La

dueña de esta joya arquitectónica, quién la hizo posible, fue Antonia Navarro

Mira, popularmente conocida como “La Pinocha”, es de suponer que por su

prominente nariz. Lo cierto es que no escatimó en gastos pues hizo uso de los

mejores materiales (rejas y balcones de hierro forjado, de estilo

ecléctico-modernista; mármoles y roca local para consolidar estructuras como

las columnatas del patio central) y adornos (vistosas y coloridas vidrieras,

techos decorados con estucos y pinturas,…).

Por

si esto no fuese suficiente, además de conservar gran parte del mobiliario

original, cuenta con documentos originales del marino y científico-explorador,

Jorge Juan y Santacilia.

En

otras palabras, una visita obligada para conocer estas joyas patrimoniales que

esconde Novelda.